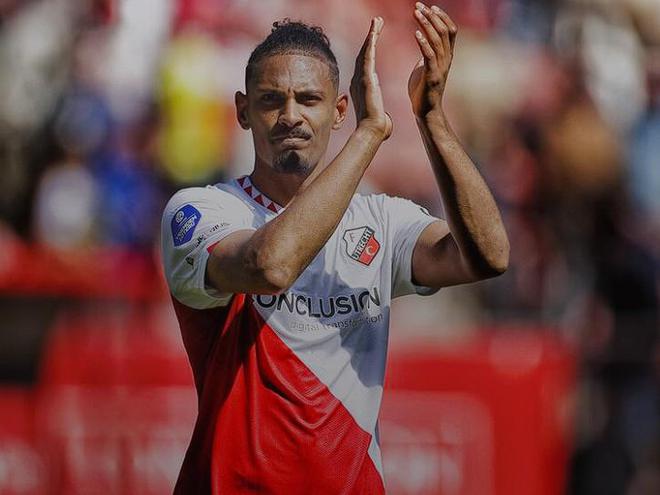

在3月23日的《中場對話》活動中,前國腳楊旭分享了他對青訓的獨到見解,尤其對日本青訓發展模式進行了深入剖析。

談及日本青訓,楊旭表示首先從小學階段開始,日本足協就巧妙地將校園足球的相關事務移交給社會,由各俱樂部負責接收和培養孩子們。這種模式鼓勵各俱樂部創新訓練內容,只有提供優質的訓練才能吸引更多的孩子加入。俱樂部吸引的孩子越多,他們就有更多的機會在公有球場上進行訓練,這構成了其青訓的基本運作邏輯。

值得一提的是,日本的球場雖然有私有化的存在,但公有化的球場占據了更大比重。比如,如果一支球隊有足夠多的孩子加入,那么他們就可以獲得更多的訓練機會。反之,如果球隊規模小,他們的訓練機會就會受限。這迫使俱樂部必須不斷提升訓練質量,否則就無法招收到更多孩子,更無法獲得充足的訓練場地。

進入初中階段,優秀的球員會被J聯賽的梯隊選走,同時社會上還有眾多的初中階段社會俱樂部和初中校隊。到了高中階段,由于場地因素的限制,社會俱樂部的數量有所減少,但主要是J聯賽的梯隊和高中球隊在運作。這些高中球隊接收了大多數懷揣足球夢想的孩子。

在觀察日本小球員訓練時,楊旭發現了一個引人注目的現象。在一次訓練中,一個球員被球擊中臉部,他剛想低頭捂臉時,另一個球員立刻替補上場。這個動作傳達出一種對訓練的極度渴望和對進步的執著追求。即使球員想要下場休息,但一旦表現出這樣的動作,就會被立刻替換。這樣的環境逼迫著球員們不斷地提升自己,沒有絲毫懈怠。

與此同時,楊旭也談到了中國小球員的“12歲退役潮”。他指出,在中國,早發育的孩子因為身體條件好而更容易被注意到,但像晚發育的球員可能會因為身材等因素而早早放棄足球夢想。然而在日本,這樣的球員有更多的機會在中學、高中甚至大學時期被發現和培養。比如長友佑都就是一個典型的例子,他在大學時期才被發掘出來并一直踢到了現在。

在中國,許多非特別優秀的孩子即使有踢足球的夢想和愿望去提升自己,也很難找到合適的平臺去磨練自己。這成為了中國足球發展中的一個關鍵問題。而日本青訓模式的成功之處就在于它為每一個有夢想的孩子提供了公平的機會和平臺去追求他們的足球夢想。這種對訓練的渴望和執著追求是日本足球強大的關鍵所在。